Pflegeleistungen im Überblick - Orientierung für Betroffene und Angehörige

Definition

Anspruch

Pflegegrade

Pflegeleistungen im Überblick

Ambulante vs. stationäre

Antrag

Pflegeberatung

Fazit

Kurz zusammengefasst

- Sicherheit im Pflegealltag: Pflegeleistungen geben Pflegebedürftigen und ihren Familien finanzielle und organisatorische Stabilität.

- Selbstbestimmt leben: Ob zu Hause, in einer Tagespflege oder im Pflegeheim – die richtige Pflegeform unterstützt persönliche Wünsche und Bedürfnisse.

- Kostenlose Unterstützung: Beratung, Pflegekurse und Schulungen entlasten pflegende Angehörige.

Wenn Alter, Krankheit oder eine Behinderung die Selbstständigkeit einschränken, helfen Pflegeleistungen. Denn Sie sorgen dafür, dass Pflegebedürftige die notwendige Unterstützung erhalten und Angehörige entlastet werden.

Wir geben Ihnen in diesen Ratgeber einen Überblick über alle Pflegeleistungen, deren Voraussetzungen und wie Sie diese beantragen können.

{{rte-heyflow-funnel-embed_24h-ah="/design/rte-components"}}

Was sind Pflegeleistungen?

Pflegeleistungen sind Unterstützungsangebote der Pflegeversicherung, die sicherstellen sollen, dass Menschen mit Pflegebedarf eine angemessene Pflege und Betreuung erhalten.

Dazu zählen sowohl Dienstleistungen, wie Pflegesachleistungen durch einen Pflegedienst, als auch Geldleistungen, wie Pflegegeld für die Pflege durch Angehörige, sowie verschiedene Sachleistungen (1).

Finanziert werden diese Leistungen durch die gesetzliche oder private Pflegeversicherung, die in Deutschland eine Pflichtversicherung ist. Dadurch ist gewährleistet, dass jede versicherte Person im Pflegefall Anspruch auf Unterstützung hat.

Wer hat Anspruch?

Anspruch auf Pflegeleistungen haben grundsätzlich alle Personen, die

- pflegeversichert sind,

- bei ihrer Versicherung leistungsberechtigt sind und

- einen anerkannten Pflegegrad besitzen.

Bei der gesetzlichen Pflegeversicherung gilt: Leistungsberechtigt ist, wer in den letzten zehn Jahren mindestens zwei Jahre lang Beiträge eingezahlt hat oder über die Familienversicherung abgesichert war. In der privaten Pflegeversicherung können abweichende Voraussetzungen gelten.

Ein anerkannter Pflegegrad gilt als dritte Grundvoraussetzung. Dieser wird durch eine Pflegebegutachtung der Pflegekasse festgestellt, wenn Sie Pflegeleistungen beantragen. Dabei wird die individuelle Pflegebedürftigkeit geprüft und ein Pflegegrad von 1 bis 5 zugeteilt (2).

Pflegeleistungen ohne Pflegegrad

Auch ohne anerkannten Pflegegrad gibt es Möglichkeiten, Unterstützung im Alltag zu erhalten. Krankenkassen übernehmen in bestimmten Fällen häusliche Hilfen oder Beratungsangebote, insbesondere nach Krankenhausaufenthalten. So ist es beispielswiese möglich, eine Haushaltshilfe über die Krankenkasse zu beantragen, wenn eine Erkrankung die selbstständige Versorgung erschwert.

Pflegeleistungen mit Beihilfe

Beamte oder beihilfeberechtigte Personen erhalten Leistungen der Pflegeversicherung in Kombination mit der Beihilfe. Diese übernimmt anteilig die Kosten für Pflege, sodass sich die Beihilfeleistungen mit den Leistungen der Pflegeversicherung ergänzen. Hier gelten besondere Vorschriften, die je nach Bundesland variieren.

Eingliederungshilfe

Neben den klassischen Pflegeleistungen nach SGB XI (3) gibt es die Eingliederungshilfe nach SGB IX (4). Sie richtet sich an Menschen mit Behinderungen, deren Ziel nicht allein die Pflege, sondern vor allem die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist.

Typische Leistungen sind Unterstützung im Alltag, Assistenz im Haushalt, Hilfen zur Mobilität oder Maßnahmen zur Integration in Arbeit und Bildung. Eingliederungshilfe kann sich also überschneiden oder ergänzend zu Pflegeleistungen gewährt werden.

{{rte-cta-anspruch-pg_24h-ah="/design/rte-components"}}

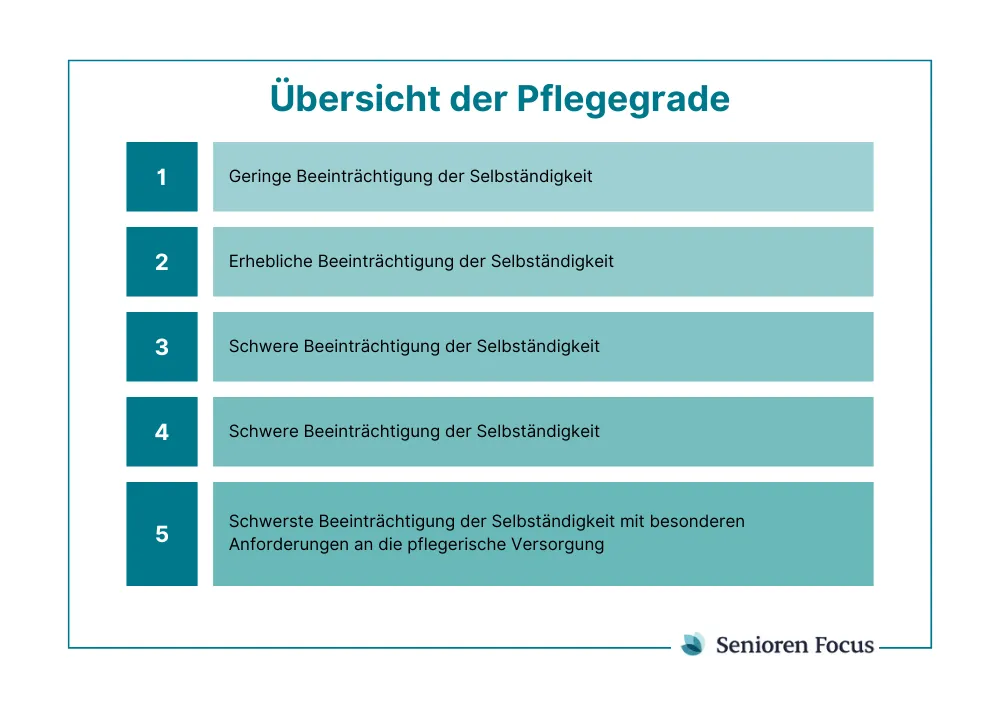

Die Pflegegrade und ihre Bedeutung

Die Pflegegrade sollen den individuellen Unterstützungsbedarf wider spiegeln und geben an, wie stark die Selbstständigkeit einer pflegebedürftigen Person eingeschränkt ist.

Insgesamt gibt es fünf Pflegegrade, die auf einer Skala geringe Beeinträchtigungen (Pflegegrad 1) bis schwerste Beeinträchtigungen mit besonderen Anforderungen an die Versorgung (Pflegegrad 5) vergeben werden.

Der Pflegegrad entscheidet letztlich, in welcher Höhe Pflegeleistungen bereitgestellt werden. Grundsätzlich gilt: Je höher der Pflegegrad, desto größer ist der Leistungsumfang.

Überblick über die wichtigsten Pflegeleistungen

Je nach Pflegegrad stehen Ihnen verschiedene Leistungen der Pflegeversicherung zur Verfügung. Dazu zählen:

- Pflegegeld: Finanzielle Unterstützung für Pflegebedürftige, die im häusliche Umfeld von Angehörigen oder ehrenamtlichen Pflegepersonen versorgt werden > ab Pflegegrad 2.

- Pflegesachleistungen: Leistungen für den Einsatz professioneller Pflegedienste in der häuslichen Umgebung > ab Pflegegrad 2.

- Kombinationsleistungen: Kombination aus Pflegegeld und Pflegesachleistungen, wenn sowohl Angehörige als auch Pflegedienste in die Pflege eingebunden sind > ab Pflegegrad 2.

- Wohngruppenzuschlag: Zusätzliche Leistungen in ambulant betreuten Wohngruppen > ab Pflegegrad 1

- Entlastungsbetrag: Monatlicher Betrag zur Entlastung pflegender Angehöriger, der für Angebote zur Unterstützung im Alltag verwendet werden kann. Entlastungsleistungen

- Verhinderungspflege: Übernahme der Pflege durch eine Ersatzpflegeperson, wenn die reguläre Pflegeperson verhindert ist, etwa durch Urlaub oder Krankheit > mit Kostenbeteiligung ab Pflegegrad 2.

- Kurzzeitpflege: Vorübergehende stationäre Pflege, beispielsweise nach einem Krankenhausaufenthalt oder zur Entlastung der Pflegeperson > mit Kostenbeteiligung ab Pflegegrad 2.

- Tages- und Nachtpflege: Teilweise stationäre Pflege in entsprechenden Einrichtungen zur Ergänzung der häuslichen Pflege ab Pflegegrad 2.

- Vollstationäre Pflege: mit Kostenbeteiligung ab Pflegegrad 2

- Verbrauchsorientierte & technische Pflegehilfsmittel: ab Pflegegrad 1

- Zuschuss zur Wohnraumanpassung: Für Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfelds ab Pflegegrad 1

TIPP: Ausführliche Informationen zu den jeweiligen Pflegeleistungen und Pflegegraden finden Sie in unseren verlinkten Ratgebern.

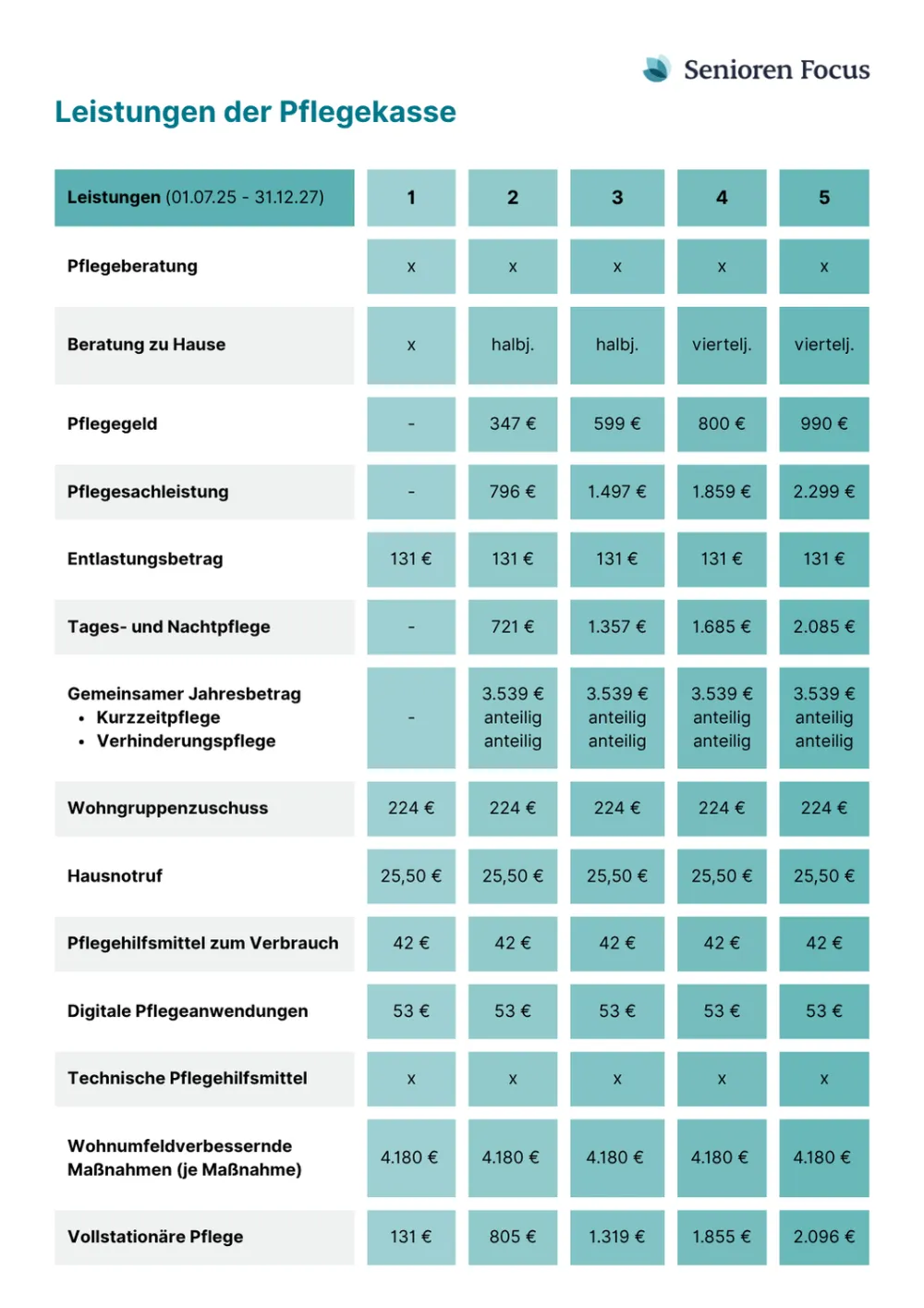

Tabelle: Pflegeleistungen für die Pflegegrade 1-5

Die Geld- und Pflegeleistungen sind abhängig von der Höhe des Pflegegrads. Stand Juli 2025 haben Pflegebedürftige Anspruch auf Leistungen in folgendem Umfang:

Betreuung und Aktivierung

Neben der klassischen Grundpflege und hauswirtschaftlichen Hilfen sind auch Betreuungs- und Aktivierungsangebote ein fester Bestandteil der Leistungen der Pflegeversicherung.

Dazu gehören Beschäftigungsangebote, Spaziergänge, Gesellschaftsspiele, Gedächtnistraining oder individuelle Maßnahmen zur Aktivierungen. Sie sollen die Lebensführung bereichern, soziale Kontakte fördern und kognitive Fähigkeiten stabilisieren.

Finanziert werden diese Angebote oft über den Entlastungsbetrag oder zusätzliche Betreuungsleistungen, die für alle Pflegebedürftigen ab Pflegegrad 1 zur Verfügung stehen.

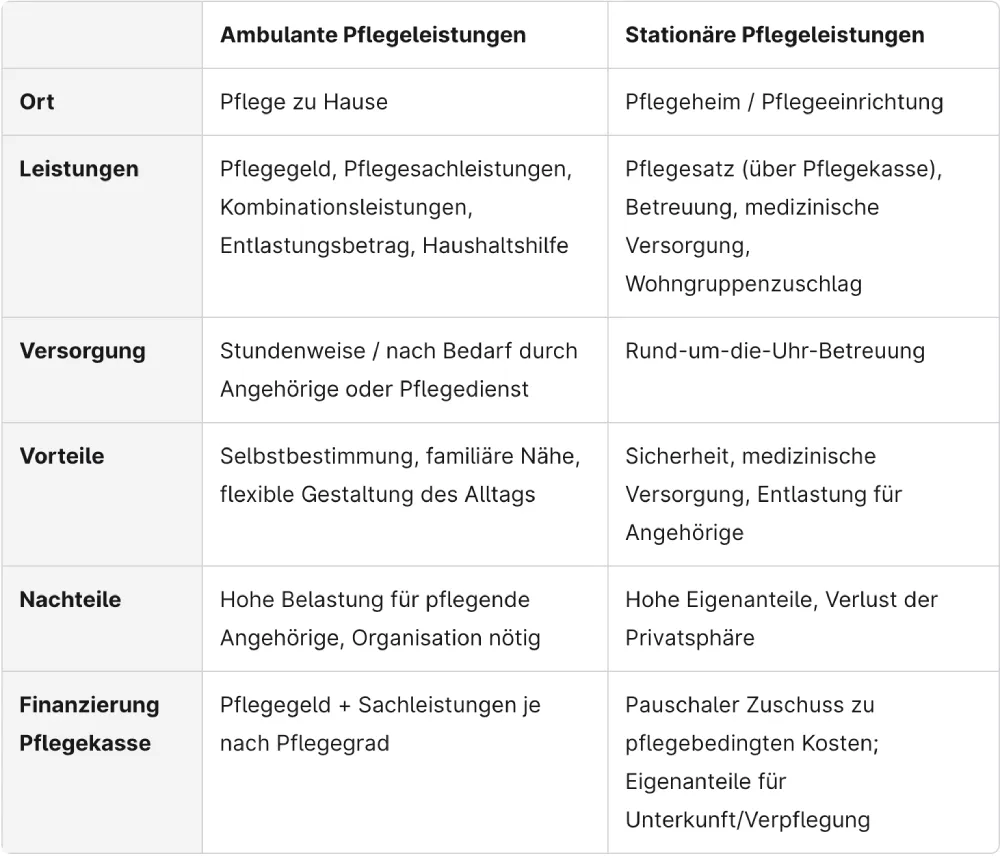

Ambulante vs. stationäre Pflegeleistungen

Viele Familien stehen vor der Entscheidung die Pflege zu Hause (ambulant) durchzuführen oder stationär in einem Pflegeheim. Da der Pflegealltag durchaus herausfordernd sein kann, sollten alle Aspekte sorgfältig überdacht werden.

- Ambulante Pflegeleistungen ermöglichen pflegebedürftigen Menschen in ihrem vertrauten Umfeld bleiben zu können. Sie erhalten Unterstützung durch Angehörige, Pflegedienste oder ergänzende Angebote wie Haushaltshilfe oder Tagespflege. Diese Form der Versorgung stärkt Selbstbestimmung und Lebensführung im eigenen Umfeld, erfordert aber oft viel Organisation und kann Angehörige stark belasten. Zudem ist es möglich, verschiedene Entlastungsleistungen flexibel zu kombinieren – etwa Pflegesachleistungen für den Pflegedienst, den Entlastungsbetrag für Haushaltshilfen oder Betreuungsangebote sowie Zuschüsse für Pflegehilfsmittel.

- Stationäre Pflegeleistungen bedeuten eine Versorgung in einer Pflegeeinrichtung mit Rund-um-die-Uhr-Betreuung. Sie sind sinnvoll, wenn der Pflegebedarf so hoch ist, dass eine Versorgung zu Hause nicht mehr möglich oder zumutbar ist. Vorteile sind die ständige Präsenz von Fachpersonal, medizinische Versorgung, Gemeinschaftsangebote und Entlastung der Angehörigen. Nachteile sind jedoch höhere Kosten und der Verlust der häuslichen Privatsphäre. Ein wichtiger Aspekt: Die Pflegeversicherung zahlt im Pflegeheim nur einen einheitlichen Zuschuss abhängig vom Pflegegrad. Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten müssen als Eigenanteil gezahlt werden.

Qualität und Transparenz:

Bei stationären Einrichtungen lohnt es sich, auf veröffentlichte Qualitätsprüfungen (z. B. MD-Berichte) zu achten. Sie geben Auskunft über Personal, Versorgungsschlüssel, Pflegequalität und Ausstattung. Auch Angebote wie Demenz-Wohngruppen oder spezialisierte Einrichtungen für Menschen mit besonderen Bedürfnissen können entscheidend sein.

Übergangsformen:

Die teilstationäre Pflege (Tages- und Nachtpflege) eignet sich für Menschen, die tagsüber mehr Betreuung benötigen, aber weiterhin zu Hause leben möchten. Für Angehörige ist diese Form oft eine wichtige Entlastung, da sie Beruf und Pflege besser miteinander verbinden können.

Auch die Kurzzeitpflege oder Verhinderungspflege in einem Pflegeheim hilft, vorübergehende Versorgungslücken zu schließen – zum Beispiel nach einem Krankenhausaufenthalt oder wenn pflegende Angehörige Urlaub benötigen. Finanziert wird diese über den gemeinsamen Jahresbetrag.

Vor- und Nachteile im Überblick:

Welche Variante sinnvoll ist, hängt also letztlich vom Pflegegrad, dem Pflegeumfang, der familiären Pflegesituation, den finanziellen Möglichkeiten und den persönlichen Wünschen ab.

Antrag auf Pflegeleistungen: So geht’s

- Um Pflegeleistungen zu erhalten, müssen Sie zunächst einen formlosen Antrag bei Ihrer Pflegekasse stellen.

- Nach Eingang Ihres Antrags schickt Ihnen die Pflegekasse ein Antragsformular, das Sie mit Angaben zur Pflegebedürftigkeit ausfüllen. Dabei haben Sie Anspruch auf Beratung – entweder direkt durch die Pflegekasse oder über Pflegestützpunkte.

- Nach Erhalt des Antrags beauftragt Ihre Pflegeversicherung die Erstellung eines Pflegegutachtens. Bei gesetzlich Versicherten erfolgt die Begutachtung durch den Medizinischen Dienst (MD), bei privat Versicherten findet die Feststellung der Pflegebedürftigkeit durch die private Pflege-Pflichtversicherung Medicproof statt.

- In der Regel kommt der Gutachter zu einem zuvor vereinbarten Termin zu Ihnen nach Hause, um vor Ort die individuelle Situation und Pflegebedürftigkeit zu klären. Leben Sie bereits in einer Pflegeeinrichtung, findet die Begutachtung dort statt.

- Auf Grundlage der Beobachtungen, Unterlagen und Gespräche erstellt ein Gutachter ein Pflegegutachten, das der Kasse übermittelt wird. Darin enthalten: Einschätzung des Pflegegrads sowie Empfehlungen zu Reha- oder Präventionsmaßnahmen.

- Die Pflegekasse entscheidet dann anhand der Empfehlung des Gutachters über den Pflegegrad. Die Entscheidung wird Ihnen in einem schriftlichen Bescheid mitgeteilt.

Tipps für die Begutachtung

Lassen Sie die pflegende Person – sofern vorhanden – beim Termin anwesend sein. Sie kann wichtige Informationen zur täglichen Pflegesituation beitragen.

Folgende Unterlagen sollten Sie bereithalten:

- Aktuelle Arztberichte, Diagnosen und Entlassungsbriefe

- Medikamentenplan

- Nachweise über Hilfsmittel (z. B. Rollator, Pflegebett)

- Pflegeprotokolle oder ein Pflegetagebuch

Wichtig: Seien Sie beim Gespräch ehrlich, aber realistisch – oft neigen Pflegebedürftige dazu, ihre Einschränkungen herunterzuspielen. Das kann zu einer falschen Einstufung führen.

Pflegeberatung – Wo gibt es Hilfe?

Hilfe und Infos zu Pflegeleistungen finden Betroffene und Angehörige bei der Pflegekasse, in Pflegestützpunkten oder bei Pflegeberatungsstellen. Dort gibt es Informationen zu Pflegekursen, Entlastungsleistungen, Formularen und Zuschüssen.

Beratung & Weiterbildung

Da die meisten Menschen zu Hause gepflegt und betreut werden, übernehmen häufig Angehörige die alltäglichen Aufgaben. Damit die Pflege im häuslichen Umfeld gelingt, bieten die Pflegekassen verschiedene kostenlose Beratungs- und Weiterbildungsangebote an:

- Pflegeberatung: Alle Personen mit anerkanntem Pflegegrad haben Anspruch auf eine grundlegende Pflegeberatung. Dabei hilft ein Pflegeberater oder eine Beratungsstelle wie der Pflegestützpunkt, die passende Pflegeform zu finden und individuelle Leistungen der Pflegeversicherung optimal zu nutzen.

- Pflegekurse und Schulungen: Diese praktischen Kurse sind kostenlos und richten sich an Angehörige, ehrenamtlich Pflegende oder Interessierte (5). Hier lernen pflegende Angehörige wichtige Grundlagen, zum Beispiel zur Körperpflege, zur Mobilisation oder zum Umgang mit Demenz.

- Beratungseinsätze bei Pflegegeld: Wer Pflegegeld erhält, muss in regelmäßigen Abständen Beratungseinsätze durch einen Pflegedienst oder eine Fachkraft durchführen lassen (6). Diese dienen nicht nur der Qualitätssicherung der Pflege zu Hause, sondern bieten auch Gelegenheit für Tipps, Hinweise und Informationen zur Verbesserung der Versorgung.

{{rte-cta-anspruch-pg_24h-ah="/design/rte-components"}}

Fazit: Leistungen voll ausschöpfen!

Um Pflegeleistungen optimal zu nutzen, ist es wichtig, sich umfassend über alle verfügbaren Angebote und Ansprüche zu informieren. Denn nur wer gezielt prüft, welche Leistungen ihm zustehen, kann das Leistungsspektrum vollständig ausschöpfen.

Beratung sowie eine regelmäßige Überprüfung der Ansprüche helfen, die Versorgung individuell anzupassen und schaffen Entlastung für Pflegebedürftige und pflegende Angehörige gleichermaßen.

Häufig gestellte Fragen

Anspruch auf Pflegeleistungen haben alle Personen, die gesetzlich oder privat pflegeversichert sind, die leistungsberechtigt sind und einen anerkannten Pflegegrad besitzen. Leistungsberechtigt ist, wer Beiträge zur Pflegeversicherung gezahlt oder familienversichert war. Liegt noch kein Pflegegrad vor, kann jederzeit ein Antrag auf Pflegeleistungen bei der Pflegekasse gestellt werden.

Pflegeleistungen werden in verschiedene Bereiche unterteilt:

- Pflegesachleistungen – professionelle Pflege durch Pflegedienste zu Hause.

- Pflegegeld – Geldleistung für selbst organisierte Pflege durch Angehörige oder andere Personen.

- Kombinationsleistungen – Mischung aus Pflegegeld und Pflegesachleistungen.

- Leistungen für Tages- und Nachtpflege, Kurzzeitpflege oder vollstationäre Pflege.

- Weitere Unterstützungen – z. B. für wohnumfeldverbessernde Maßnahmen oder Pflegehilfsmittel.

Ja. Pflegegeld und Pflegesachleistungen lassen sich teilweise kombinieren, z. B. wenn ein ambulanter Pflegedienst einen Teil der Pflege übernimmt und Angehörige den Rest leisten.

Quellen

(1) Soziales Gesetzbuch - Elftes Buch: Soziale Pflegeversicherung § 4 Art und Umfang der Leistungen: https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_11/__4.html

(2) Soziales Gesetzbuch - Elftes Buch: Soziale Pflegeversicherung § 33 Leistungsvoraussetzungen: https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_11/__33.html

(3) Soziales Gesetzbuch - Elftes Buch: Soziale Pflegeversicherung § 28 Leistungsarten, Grundsätze: https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_11/__28.html

(4) Soziales Gesetzbuch - Neuntes Buch: Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen § 90 Aufgabe der Eingliederungshilfe: https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_9_2018/__90.html

(5) Soziales Gesetzbuch - Elftes Buch: Soziale Pflegeversicherung § 45 Pflegekurse für Angehörige und ehrenamtliche Pflegepersonen: https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_11/__45.html

(6) Soziales Gesetzbuch - Elftes Buch: Soziale Pflegeversicherung § 37 Pflegegeld für selbst beschaffte Pflegehilfen: https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_11/__37.html

Weitere Artikel zum Thema

Pflegekasse

Unser Ratgeber für mehr Lebensqualität, Selbständigkeit & Sicherheit im Alter.