Pflegegrad beantragen - Voraussetzungen, Antrag & Begutachtung einfach erklärt

Definition

Voraussetzungen

Leistungen

Pflegegrad Antrag

Pflegebegutachtung

Widerspruchsverfahren

Fazit

Kurz zusammengefasst

- Erstantrag oder Erhöhung eines Pflegegrades: Ein formloser Antrag per Mail, Post oder Telefon genügt, um den Antragsprozess zu starten.

- Gutachten entscheidet über den Pflegegrad: Der Medizinische Dienst oder Medicproof erstellt ein Gutachten, das die Grundlage für die Einstufung in einen Pflegegrad bildet.

- Widerspruch lohnt sich: Bei Ablehnung oder zu niedrigem Pflegegrad kann innerhalb eines Monats schriftlich Widerspruch eingelegt werden.

Pflegebedürftigkeit entsteht häufig schleichend – doch viele Betroffene oder Angehörige zögern, frühzeitig einen Pflegegrad zu beantragen. Ein rechtzeitig gestellter Antrag auf Pflegeleistungen sichert jedoch wichtige finanzielle Unterstützung und ermöglicht den Zugang zu Pflegesachleistungen.

Wir klären in diesem Ratgeber, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, wie und wo Sie einen Pflegegrad beantragen und was es dabei zu beachten gilt.

Was ist ein Pflegegrad?

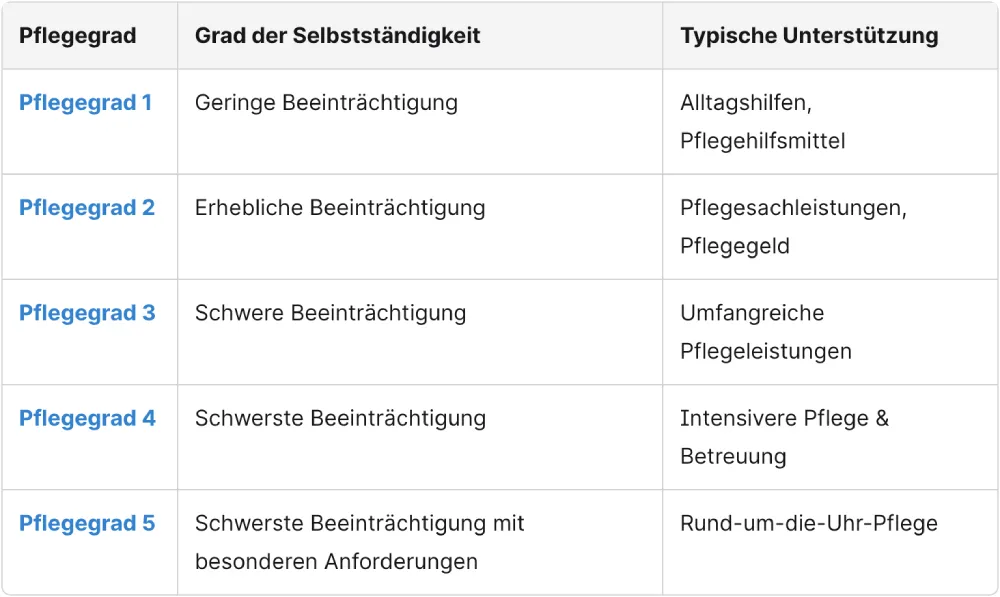

Ein Pflegegrad gibt an, wie stark die Selbstständigkeit einer pflegebedürftigen Person eingeschränkt ist. Wo früher Pflegestufen vergeben wurden, wird seit der Pflegereform 2017 eine Einteilung der Pflegebedürftigkeit in Pflegegrade vorgenommen.

Insgesamt gibt es fünf Pflegegrade, die auf einer Skala geringe Beeinträchtigungen (Pflegegrad 1) bis schwerste Beeinträchtigungen mit besonderen Anforderungen an die Versorgung (Pflegegrad 5) vergeben werden.

Übersicht der Pflegegrade

Die Einstufung erfolgt durch ein offizielles Pflegegutachten, das auf Basis der Pflegebegutachtung durch den Medizinischen Dienst (MD) oder Medicproof bei Privatversicherten erstellt wird.

Voraussetzungen: Wann sollte man einen Pflegegrad beantragen?

Grundsätzlich gibt es zwei Voraussetzungen einen Pflegegrad zu beantragen. Zeigen sich erste Anzeichen einer dauerhaften Beeinträchtigung der Selbstständigkeit oder der Alltagsfähigkeiten sollte ein Erstantrag gestellt werden. Hat sich die Pflegesituation verschlechtert, sollte zeitig eine Pflegegrad Erhöhung beantragt werden.

Erstantrag – Wenn erstmals ein Pflegebedarf festgestellt wird

Der Erstantrag auf einen Pflegegrad sollte gestellt werden, wenn die pflegebedürftige Person langfristige Unterstützung (für mehr als sechs Monate) im Alltag benötigt (1). Typische Anzeichen sind beispielsweise:

- Beeinträchtigungen im Alltag, wie Schwierigkeiten beim Ankleiden, Kochen oder der Körperpflege.

- Ständige Stürze oder Unsicherheiten beim Gehen.

- Probleme mit der Medikamenteneinnahme oder der Haushaltsführung.

- Verhaltensauffälligkeiten wie starke Verwirrtheit oder Gedächtnisprobleme.

{{rte-cta-anspruch-pg_hausnotruf="/design/rte-components"}}

Viele zögern mit der Antragsstellung aus Scham oder dem Wunsch, unabhängig zu bleiben. Doch Pflegeleistungen sind ein rechtmäßiger Anspruch aus der Pflegeversicherung – keine Almosen. Wer Unterstützung benötigt, auch wenn es sich nur um kleinere Alltagshilfen handelt, sollte sie unbedingt in Anspruch nehmen.

Höherstufungsantrag – Wenn sich der Pflegebedarf verschlechtert

Ein einmal bewilligter Pflegegrad ist nicht unveränderbar. Verschlechtert sich die Pflegesituation, können Betroffene jederzeit einen höheren Pflegegrad beantragen. Voraussetzungen für eine Höherstufung können sein, wenn:

- zusätzliche Hilfe im Alltag erforderlich wird (z. B. beim Ankleiden, Toilettengängen, Essen),

- neue Erkrankungen oder Einschränkungen auftreten,

- (weitere) Unterstützung durch einen Pflegedienst benötigt oder zusätzlich Pflegehilfsmittel erforderlich werden.

Im Zuge einer Höherstufung wird eine erneute Begutachtung notwendig. Wie das Antragsverfahren im einzelnen verläuft, können Sie in unserem Ratgeber Höherstufung Pflegegrad nachlesen.

Welche Leistungen gibt es mit Pflegegrad?

Je nach Pflegegrad stehen Ihnen verschiedene Leistungen der Pflegeversicherung zur Verfügung. Dazu gehören:

- Pflegegeld: Finanzielle Unterstützung für Pflegebedürftige, die zu Hause von Angehörigen oder ehrenamtlichen Pflegepersonen versorgt werden > ab Pflegegrad 2.

- Pflegesachleistungen: Leistungen für den Einsatz professioneller Pflegedienste in der häuslichen Umgebung > ab Pflegegrad 2.

- Kombinationsleistungen: Kombination aus Pflegegeld und Pflegesachleistungen, wenn sowohl Angehörige als auch Pflegedienste in die Pflege eingebunden sind > ab Pflegegrad 2.

- Wohngruppenzuschuss: Zusätzliche Leistungen in ambulant betreuten Wohngruppen > ab Pflegegrad 1

- Entlastungsbetrag: Monatlicher Betrag zur Entlastung pflegender Angehöriger, der für Angebote zur Unterstützung im Alltag verwendet werden kann.

- Verhinderungspflege: Übernahme der Pflege durch eine Ersatzpflegeperson, wenn die reguläre Pflegeperson verhindert ist, etwa durch Urlaub oder Krankheit > mit Kostenbeteiligung ab Pflegegrad 2.

- Kurzzeitpflege: Vorübergehende stationäre Pflege, beispielsweise nach einem Krankenhausaufenthalt oder zur Entlastung der Pflegeperson > mit Kostenbeteiligung ab Pflegegrad 2.

- Tages- und Nachtpflege: Teilweise stationäre Pflege in entsprechenden Einrichtungen zur Ergänzung der häuslichen Pflege ab Pflegegrad 2.

- Vollstationäre Pflege: mit Kostenbeteiligung ab Pflegegrad 2

- Verbrauchsorientierte & technische Pflegehilfsmittel: ab Pflegegrad 1

- Zuschuss zur Wohnraumanpassung: Für Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfelds ab Pflegegrad 1

{{rte-cta-anspruch-pg_badumbau="/design/rte-components"}}

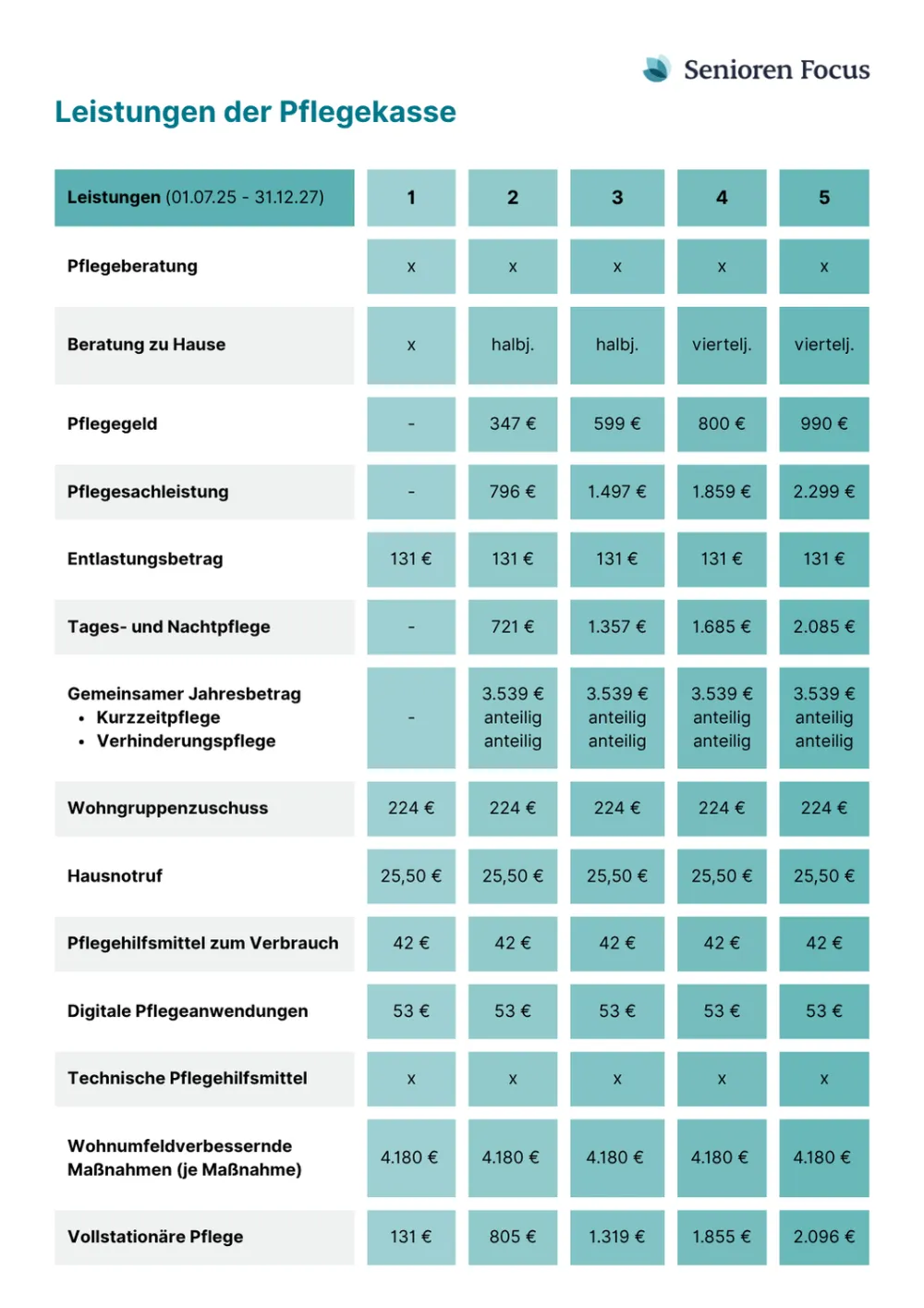

Die Geld- und Pflegeleistungen sind abhängig von der Höhe des Pflegegrads. Stand Juli 2025 haben Pflegebedürftige Anspruch auf Leistungen in folgendem Umfang:

Tipp: Weitere Details zu den Pflegeleistungen klären wir in den jeweiligen Ratgebern zu den Pflegegraden.

Wie und wo beantrage ich einen Pflegegrad?

Um Leistungen zu erhalten, müssen Sie zuerst einen Pflegegrad Antrag bei der Pflegekasse stellen. Die Pflegekasse ist Ihrer Krankenkasse angegliedert, Sie können also die selben Kontaktdaten nutzen. Auch privat Versicherte können einen Pflegegrad beantragen – der Antrag erfolgt ebenfalls bei der Pflegekasse bzw. Pflegepflichtversicherung und die Begutachtung übernimmt in diesem Fall Medicproof, der Dienst der privaten Versicherer.

Und wer kann einen Pflegegrad beantragen? Antragsteller können die versicherte Person selbst sein oder ein Bevollmächtigter bzw. dessen Pflegeperson. Wichtig ist immer der Tag der Antragsstellung als Datum für den Leistungsbeginn - gleichsam ob diese schriftlich, online oder telefonisch erfolgt ist:

Pflegegrad telefonisch beantragen

Der telefonische Antrag auf Pflegeleistungen ist der schnellste Weg. In vielen Fällen erhalten Sie nachdem Telefonat ein Formular per Post oder einen Hinweis auf das Online-Formular Ihrer Kasse. Das Datum des Anrufs gilt offiziell als Antragseingang.

Tipp: Bitten Sie um eine schriftliche Bestätigung des Anrufs – das ist wichtig, falls es später Rückfragen gibt.

Pflegegrad schriftlich beantragen (per Post oder E-Mail)

Wollen Sie den Antrag schriftlich stellen, genügt unter Angabe Ihres Namen, Ihres Geburtsdatums und Ihrer Versichertennummer der Satz „Ich beantrage Pflegeleistungen“ oder „Ich beantrage einen Pflegegrad". Mit dem schriftlichen Antrag haben Sie automatisch einen Beleg samt Antragsdatum, was bei späteren Nachfragen nützlich ist.

Alternativ können Sie auch unser kostenloses Musterschreiben (pdf) für den Antrag auf einen Pflegegrad verwenden.

Pflegegrad online beantragen

Viele Kassen ermöglichen es, den Pflegegrad online zu beantragen. Auf den Webseiten der Pflegeversicherung finden Sie entweder ein digitales Antragsformular oder eine Möglichkeit zum Download des Formulars.

Pflegegrad bei einem Pflegestützpunkt beantragen

Bei einem Pflegestützpunkt erhalten Sie nicht nur Unterstützung bei der Beantragung, sondern auch eine individuelle Beratung zur Pflegesituation. Stützpunkte in Ihrer Nähe finden Sie über die Suchfunktion auf der Webseite Zentrum für Qualität in der Pflege (2).

Wichtig: Sollte die Terminvergabe mit einer längeren Wartezeit verbunden sein, empfiehlt es sich den Pflegeantrag vorab zu stellen. Den Vor-Ort Termin können Sie dann nutzen, um Hilfe für das Ausfüllen des Pflegekassenformulars in Anspruch zu nehmen.

Pflegegrad beantragen: Schritt für Schritt Anleitung

Wie läuft nun das Antragsverfahren im einzelnen ab?

- Um Pflegeleistungen zu erhalten, müssen Sie zunächst einen Antrag bei Ihrer Pflegekasse stellen. Voraussetzung für die Beantragung eines Pflegegrades: Sie müssen mindestens zwei Jahre innerhalb der letzten zehn Jahre in die Pflegeversicherung eingezahlt oder familienversichert gewesen sein.

- Nach Eingang Ihres Antrags schickt Ihnen die Pflegekasse ein Antragsformular, das Sie mit Angaben zur Pflegebedürftigkeit ausfüllen. Dabei haben Sie Anspruch auf Beratung – entweder direkt durch die Pflegekasse oder über Pflegestützpunkte.

- Nach Erhalt des Antrags beauftragt Ihre Pflegeversicherung die Erstellung eines Pflegegutachtens. Bei gesetzlich Versicherten erfolgt die Begutachtung durch den Medizinischen Dienst (MD), bei privat Versicherten findet die Feststellung der Pflegebedürftigkeit durch die private Pflege-Pflichtversicherung Medicproof statt.

- In der Regel kommt der Gutachter zu einem zuvor vereinbarten Termin zu Ihnen nach Hause, um vor Ort die individuelle Situation und Pflegebedürftigkeit zu klären. Leben Sie bereits in einer Pflegeeinrichtung, findet die Begutachtung dort statt. In bestimmten Fallkonstellationen kann anstelle des Hausbesuchs auch durch ein Telefoninterview durchgeführt werden. Die Dauer des Gesprächs ist abhängig von der individuellen Situation, liegt aber meist im zeitlichen Rahmen zwischen 60 und 90 Minuten.

- Auf Grundlage der Beobachtungen, Unterlagen und Gespräche erstellt ein Gutachter ein Pflegegutachten, das der Kasse übermittelt wird. Darin enthalten: Einschätzung des Pflegegrads sowie Empfehlungen zu Reha- oder Präventionsmaßnahmen.

- Die Pflegekasse entscheidet dann anhand der Empfehlung des Gutachters über den Pflegegrad. Die Entscheidung wird Ihnen in einem schriftlichen Bescheid mitgeteilt.

Was passiert bei der Pflegebegutachtung?

Die Begutachtung soll den tatsächlichen Pflegebedarf feststellen, um daraufhin den passenden Pflegegrad ermitteln zu können. Hierfür kommt ein Gutachter oder eine Gutachterin (in der Regel) zu Ihnen nach Hause – oder in Ihre Pflegeeinrichtung.

Für die Feststellung der Pflegebedürftigkeit, kommt das "Neue Begutachtungsassessment" (NBA) zum Einsatz. Insgesamt werden im Pflegegutachten Fragebogen sechs Lebensbereiche, sogenannte Module, betrachtet. Dabei werden körperliche, geistige und psychische Einschränkungen mit Hilfe eines Punktesystems bewertet.

Diese sechs Module fließen allerdings mit unterschiedlicher Gewichtung in die Gesamtbewertung ein:

Nach dem Besuch erstellt der Gutachter ein Pflegegutachten, in dem alle Informationen zusammengefasst werden. Die Pflegekasse nutzt dieses Gutachten als Grundlage für die Entscheidung über den Pflegegrad.

Wichtig! Dabei zählt nicht der Zeitaufwand für die Pflege, sondern wie stark die Selbstständigkeit eingeschränkt ist. Auch wer "nur" Hilfe bei der Strukturierung des Alltags benötigt oder aufgrund psychischer Probleme Unterstützung braucht, kann pflegebedürftig im Sinne der Pflegeversicherung sein.

In unserem Ratgeber Pflegebegutachtung klären wir ausführlich alle relevanten Aspekte der Begutachtung.

Was Angehörige und Pflegepersonen vorbereiten sollten

Lassen Sie die pflegende Person – sofern vorhanden – beim Termin anwesend sein. Sie kann wichtige Informationen zur täglichen Pflegesituation beitragen.

Folgende Unterlagen sollten Sie bereithalten:

- Aktuelle Arztberichte, Diagnosen und Entlassungsbriefe

- Medikamentenplan

- Nachweise über Hilfsmittel (z. B. Rollator, Pflegebett)

- Pflegeprotokolle oder ein Pflegetagebuch

- ggf. Schwerbehindertenausweis

- Eine Liste mit konkreten Beispielen aus dem Alltag (z. B. „Ohne Hilfe kann ich nicht duschen“)

Wichtig: Seien Sie beim Gespräch ehrlich, aber realistisch – oft neigen Pflegebedürftige dazu, ihre Einschränkungen herunterzuspielen. Das kann zu einer falschen Einstufung führen.

Was tun bei Ablehnung oder zu niedrigem Pflegegrad?

In den meisten Fällen entscheidet die Pflegekasse, über den Pflegegrad anhand des Befundes des Gutachters. Sie erhalten die Entscheidung in einem schriftlichen Bescheid.

Achten Sie darauf, dass dem Bescheid eine Kopie des Gutachtens beigelegt ist und fordern Sie dieses gegebenenfalls nachträglich an. Erhalten Sie einen positiven Bescheid, werden die Leistungen in der Regel rückwirkend ab dem Antragsmonat gewährt.

Wird der Antrag abgelehnt oder ein zu niedriger Pflegegrad bewilligt, können Sie innerhalb eines Monats nach Erhalt des Bescheids einen Pflegegrad Widerspruch einlegen.

Wichtig: Der Widerspruch muss schriftlich erfolgen – per Post (am besten per Einschreiben mit Rückschein) oder per Fax. Es ist jedoch nicht rechtsgültig diesen per E-Mail mittzuteilen.

Im Widerspruchsverfahren prüft die Pflegekasse den Fall erneut. In der Regel wird ein zweites Gutachten erstellt – entweder auf Basis der vorhandenen Unterlagen oder durch einen erneuten Begutachtungstermin vor Ort. Halten Sie auch bei diesem Folgetermin alle medizinischen Unterlagen sowie persönlichen Dokumentationen bereit, die Ihren aktuellen Pflegebedarf belegen.

Wenn Ihr Widerspruch erfolgreich ist, erhalten Sie einen neuen, positiven Bescheid (sog. Abhilfebescheid). Sollte der Widerspruch erneut abgelehnt werden, folgt ein formeller Widerspruchsbescheid, gegen den Sie im nächsten Schritt Klage beim Sozialgericht einreichen können.

Tipp: Wenn Sie einen höheren Pflegegrad beantragen möchten, weil sich der Zustand verschlechtert hat, können Sie jederzeit eine Pflegegrad Erhöhung beantragen – auch unabhängig vom Pflegegrad Widerspruch.

Fazit: Pflegegrad Antrag rechtzeitig stellen!

Der Leistungsanspruch aus der Pflegeversicherung beginnt nicht rückwirkend, sondern erst ab dem Monat der Antragstellung. Dabei ist es unerheblich, ob Sie den Antrag das erste Mal stellen oder einen höheren Pflegegrad beantragen möchten. Stellen Sie deshalb den Antrag auf Leistungen der Pflegekasse so früh wie möglich. Andernfalls entgehen Ihnen wichtige Geld- und Sachleistungen.

Häufig gestellte Fragen

Grundsätzlich kann jeder Versicherte selbst oder eine bevollmächtigte Person, wie z. B. ein Angehöriger, ein Betreuer oder eine Pflegeperson, einen Pflegegrad beantragen.

Den Antrag stellen Sie bei der Pflegekasse, die Ihrer Krankenkasse angegliedert ist – die Kontaktdaten sind identisch. Gleiches gilt für privat Versicherte, der Antrag erfolgt ebenfalls bei der Pflegekasse bzw. Pflegepflichtversicherung.

Voraussetzung für die Beantragung ist eine Beeinträchtigung der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten im Alltag. Außerdem müssen Sie mindestens zwei Jahre Mitglied in der Pflegeversicherung gewesen oder familienversichert sein.

Die Pflegekasse ist gesetzlich verpflichtet, innerhalb von 25 Arbeitstagen nach Antragstellung eine Entscheidung zu treffen. Bei einem Eilantrag (z. B. nach Krankenhausaufenthalt) beträgt die Frist 1 Woche.

Quellen

(1) Soziales Gesetzbuch - Elftes Buch: Soziale Pflegeversicherung § 14 Begriff der Pflegebedürftigkeit: https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_11/__14.html

(2) Zentrum für Qualität in der Pflege - Datenbank bundesweite Beratungsstellen: https://www.zqp.de/beratung-pflege/

Weitere Artikel zum Thema

Pflegekasse

Unser Ratgeber für mehr Lebensqualität, Selbständigkeit & Sicherheit im Alter.